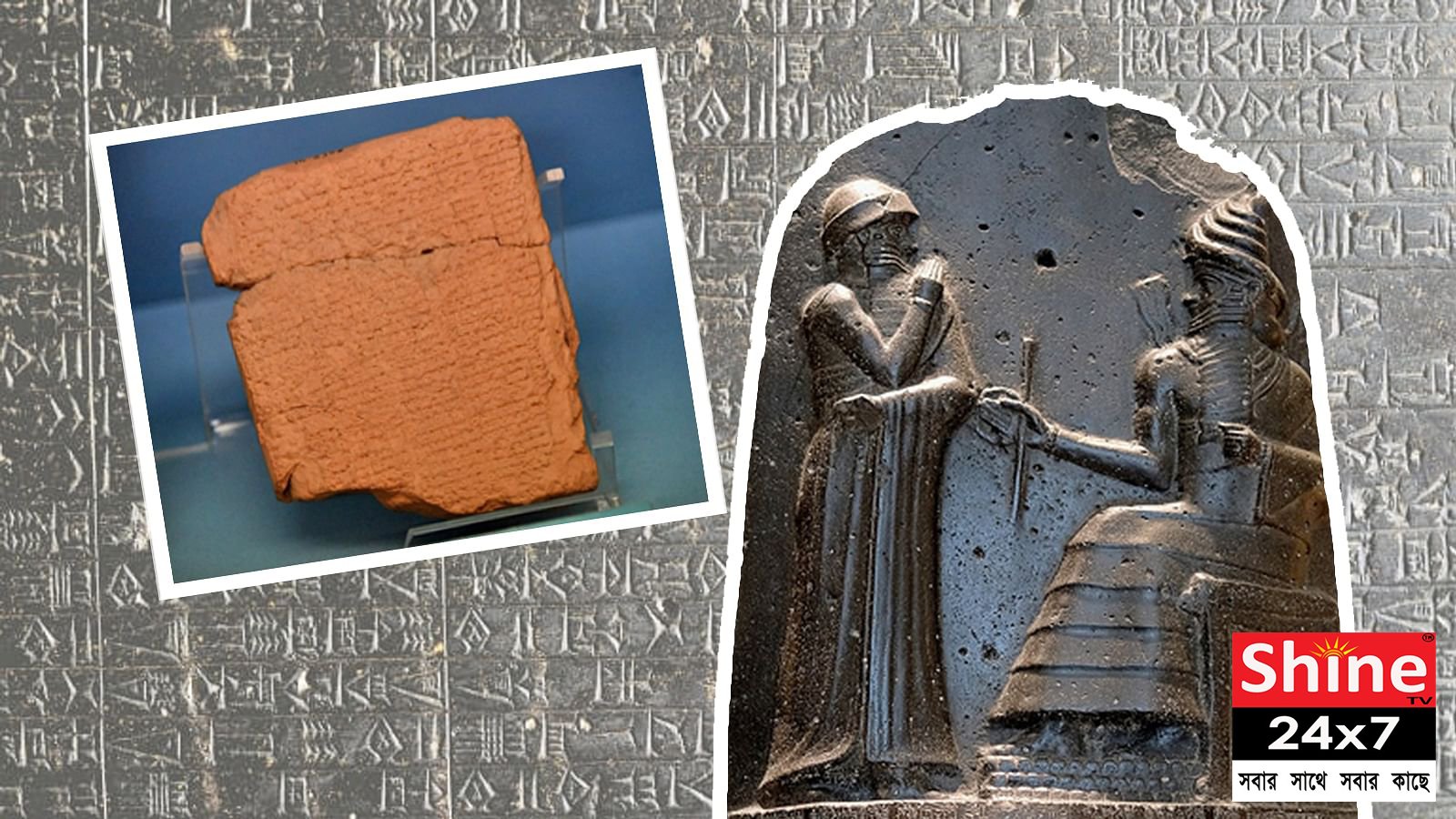

কেমন ছিল আগেকার দিনের আইন আদালত? অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রচলন বহু বছর আগে থেকেই এই পৃথিবীতে ছিল। সমাজের প্রধানরা তাঁদের ধর্মীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও নৈতিক চিন্তাধারা ব্যবহার করে দোষীর শাস্তি বিধান করতেন। ধীরে ধীরে তাঁদের এই চিন্তাধারা লিখিত রূপ পেয়ে আইন হিসাবে পরিণত হয়। তবে সে-যুগে কিন্তু আইনের সঙ্গে ধর্মের যোগ ছিল না। যেমন প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার আইনসূত্র, যেগুলি ‘কোড অফ হাম্মুরাবি’ বলে পরিচিত – সেগুলি ছিল মোটামুটি ভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ – ধর্ম ও তত্সংলগ্ন নীতিবোধের প্রভাব তার ওপর বিশেষ ছিল না।

হাম্মুরাবি ছিলেন ব্যাবিলোনের রাজা। ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে বড় বড় পাথরের ওপর এই আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। ২৮২ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই আইনসমূহে বাণিজ্য, বিবাহ, দাসত্ব, কর্জ ও চৌর্য – সব কিছুই স্থান পেয়েছিল। শাস্তির যে-সব বিধান এখানে ছিল – আজকের যুগে সেগুলি বর্বর মনে হবে। চুরির অপরাধে আঙুল কেটে নেওয়া, বিবাহিত নারীকে কোনও পরপুরুষ চুম্বন করলে তাঁর ঠোঁট কেটে ফেলা, অপবাদ প্রচারের শাস্তি হল জিভ কেটে নেওয়া, বাড়ি ভেঙে পড়ে বাড়ির মালিকের পুত্রের মৃত্যু হলে, গৃহনির্মাতার পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুমান করা হয় যে, তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মিশর ও চীন দেশেও ধর্ম-নিরপেক্ষ আইনের প্রচলন কিছুটা ছিল। অন্যপক্ষে পুরনো যুগে হিন্দু, ইহুদী, কৃশ্চান ও মুসলিম সমাজের আইনের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বেদ-উপনিষদ, বাইবেল ও কোরাণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাইবেলের ‘টেন কমাণ্ডমেণ্ট’-এর সঙ্গে যে-সব আইনের কথা লেখা হয়েছিল – সেগুলিতে শাস্তির বহরও অনেকটা হাম্মুরাবির বিধানের মতই কঠোর, যাকে অনেক সময় বলা হয় (চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত) জাতীয় চিন্তাধারা-প্রসূত। আমাদের দেশে মনুর ধর্মশাস্ত্রের আইনে (আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ধর্ম, বিশেষকরে ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও বিভিন্ন ধরণের আইনের সঙ্গে সেই জাতিভেদকে জড়িত করা হয়েছে এই আইন-পুস্তকে। তবে মনু শাস্তির বিধান দিয়েছেন অল্প ক্ষেত্রেই। অঙ্গচ্ছেদনের উল্লেখ শাস্তি হিসেবে থাকলেও, সাধারণভাবে শাস্তিগুলি অত ভয়াবহ নয়। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বেশ কিছু আইনের উল্লেখ আছে। সেখানেও ধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের কিছুকাল আগে সম্রাট অশোক (আনুমানিক ২৬৫-২৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, মতান্তরে ২৭৪-২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) বিভিন্ন প্রস্তর-স্তম্ভে আইন বিষয়ক বিভিন্ন রাজাজ্ঞা বা নির্দেশ জারি করেছিলেন। এই রাজাজ্ঞার বেশ কয়েকটিতে অশোকের উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর সপ্তম প্রস্তর-স্তম্ভ রাজাজ্ঞার (Seven Pillar Edicts) এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন: আবেদন (প্রার্থনা) শোনার ও তার বিচারের ভার রজ্জুকদের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে, যাতে তারা তাদের কর্তব্য নির্ভয়ে অবিচলিত চিত্তে বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারে। আমার ইচ্ছা যে আইন এবং সাজা যেন সব সময়ে একই ভাবে প্রযোজ্য হয় এমন কি আমি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছি যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যারা এখন কারাগারে আছে, তাদের ওপর দণ্ডাদেশ পালন করা তিন দিনের জন্য স্থগিত রেখেছি। এই সময়ের মধ্যে তাদের আত্মীয়রা আপীল জানাতে পারে – মৃত্যুদণ্ড মকুবের জন্য। যদি কেউ আপীল না করে, তাহলে আসামীরা দান-ধ্যান বা উপবাস করে পর-জীবনের জন্য পূণ্য অর্জন করতে পারে।

আর ও পড়ুন দুর্যোগ বাড়ছে রাজ্যে, আজ বাড়বে বৃষ্টির পরিমান

বলাবাহুল্য আমার ইচ্ছা এই যে, যদিও আসামীদের স্বল্প সময়, কিন্তু তার মধ্যেও তারা পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং সাধারণের ধর্মাচরণ, আত্ম-সংযম ও বদান্যতা বৃদ্ধি পায়। ধর্মের প্রভাব সে-যুগের বিচার ব্যবস্থার ওপর থাকলেও, বিচারের ভার সাধারণত রাজা বা গোষ্ঠিপ্রধানেরই হাতে ছিল। বড় বড় রাজাদের পক্ষে একা এই কাজ করা সম্ভবপর ছিল না, তাই নিজেদের আত্মীয় বা আমত্যদের ওপর ভার দিতেন বিচারকের কাজ করার জন্য। তবে অনেক সময়েই রাজারা স্বাধীনভাবে তাঁদের ন্যায়পালন বা বিচার করার ক্ষমতা হারিয়েছেন, যখন তাঁদের রাজ্যে ধর্মের জোয়ার এসেছে।

সেক্ষেত্রে দেখা গেছে ধর্মপ্রধানেরা (যাজকগোষ্ঠী, মোল্লাসমাজ, প্রভৃতি) বিচারকের আসনে বসেছেন কিংবা না বসলেও বিচারকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। চীন দেশ ও বহু মুসলিম দেশে বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত (কোথাও কোথাও এখনও) এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিচার-ব্যবস্থার প্রথম দিকে উকিলশ্রেণী বলে কিছু ছিল না। নিজেদের বক্তব্য নিজেদেরই বিচারককে জানাতে হত। কিন্তু আইন যখন জটিলরূপ নিতে শুরু করল, সাধারণের পক্ষে তা ভালোভাবে জানা আর সম্ভবপর হল না – তখন প্রয়োজন হল বিশেষজ্ঞদের। তথাকথিত উকিলশ্রেণী বা আইনজ্ঞদের আত্মপ্রকাশ সম্ভবত প্রথম হয় গ্রীস ও রোমে – আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রথমে অবশ্য এঁদের সন্মানের চোখে দেখা হত না। রোম সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।